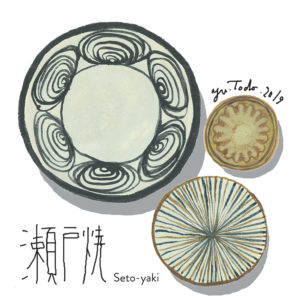

どれ、イラスト描いちゃおう〜

東堂は、民藝を“温かみのある伝統的な手仕事の品“、そんな風にぼんやり考えていましたが、どうやらそうじゃないらしい。

インターネットで調べてみると、民藝運動を始めた柳宗悦の定めた民藝の特性が紹介されていました。

1. 実用性。鑑賞するためにつくられたものではなく、なんらかの実用性を供えたものである。

2. 無銘性。特別な作家ではなく、無名の職人によってつくられたものである。

3. 複数性。民衆の要求に応えるために、数多くつくられたものである。

4. 廉価性。誰もが買い求められる程に値段が安いものである。

5. 労働性。くり返しの激しい労働によって得られる熟練した技術をともなうものである。

6. 地方性。それぞれの地域の暮らしに根ざした独自の色や形など、地方色が豊かである。

7. 分業性。数を多くつくるため、複数の人間による共同作業が必要である。

8. 伝統性。伝統という先人たちの技や知識の積み重ねによって守られている。

9. 他力性。個人の力というより、風土や自然の恵み、そして伝統の力など、目に見えない大きな力によって支えられているものである。

参照:日本民藝協会様サイト

それどころか、疑問がもくもくと膨らみます。

▶︎お皿など “◯◯焼“ であっても、作家の作品は民藝品に入らない…?工房名なら…?

▶︎ 地方独自の暮らしの品ってなんだろう?

▶︎「目に見えない大きな力によって支えられている」➡︎ 第六感が必要なのか…?

▶︎そもそも、この特性って現代のものづくりの現場と合っているのかな?

Google先生に聞いてみましたが、スッキリとした答えは見つからず、インターネットで調べることには限界がありました。

そこで、自由研究として、民藝について調べてみることにしました。

それが、#民藝旅 です。

#民藝旅とは、「民藝ってなんだろう」をテーマに、本を読んだり、実際に産地を訪れたりして、自分なりの答えを探すプロジェクトです。手始めに、note に決意表明をしました。

あくまでも個人のプロジェクトだし、細々とやっていこう。ちょこっと燃えてきたぞ。

と、ひとりホクホクしていた3日後、ZOZOタウン前澤社長のお年玉企画に当選しました。

https://twitter.com/todo_yu/status/1082482821325717505?s=21

寝耳にウォーター…きっとこれも、なにかのご縁。どこかの神さまが「調べておいで」と背中を押してくれたように感じました。(前澤社長、ありがとうございます。)

ということで、もじゃもじゃ絵描きこと東堂の「民藝ってなんだろう」を探る旅が始まりました。

予定では、はじめに鳥取を訪れ、中国四国地方を周り、そのあと沖縄へ行く予定です。

(なぜ鳥取がスタートかと言いますと、ツイッターで旅のお知らせをした時に鳥取県民の方々がたくさんお声がけくださったからです。みなさん、ほんとうに温かいんです。生活に根付いた民藝に触れることが楽しみです…!)

旅のリアルタイム更新は、ツイッター(日本語)と instagram (English)で。本サイトとnote には、体験をまとめたレポートをアップロードする予定です。

20代最後の、大人の自由研究。どうか暖かく見守っていただけると嬉しいです。

もじゃ!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

\最新情報=Twitter/

\English instagram/

\レポート飛び地note/