4月12日金曜日 晴れ。

そうだ、「白波の乙女」と名付けよう。

岩美町は、鳥取県の東端にある。イカ釣り漁船と、陶芸と、温泉の町。

鳥取駅の観光案内所で紹介されたので、車でふらり。

まずは、道の駅「きなんせ岩美」で情報を集めよう。

それにしてもこの道の駅、デザインやサイトが、おしゃれ。

鳥取は、練り物が美味しい…おっといけない。目的を忘れるところだった。

鳥取は、練り物が美味しい…おっといけない。目的を忘れるところだった。

スタッフのお姉さんに、岩美町で民藝に関わりが深そうな窯はどこか聞くと、「岩井窯ですね。温泉も近いですよ。」と教えてもらう。

「あと、せっかく岩美にきたなら、ジオパークも景色が良いですよ。」

お姉さんは、岩美町の地図にオススメスポットを書いてくれた。

https://twitter.com/todo_yu/status/1116510612207460352

* * *

白波が、黄岩に散って花が咲く。松の根が、岩にからんで手をのばす。

まるで、古代の舞を見ているよう。岩美町は予想を超えて美しかった。

まるで、古代の舞を見ているよう。岩美町は予想を超えて美しかった。

崖っぷちの岩肌に立ち、日本海の豪雪にも耐えてきた海岸の松。

崖っぷちの岩肌に立ち、日本海の豪雪にも耐えてきた海岸の松。

今まで、こんなに力強い松を見たことがない。

まるで巨大な蛸の足。

神社からぐるっと西回り。海の透明度が高い。青色ガラスをはめこんだみたい。

神社からぐるっと西回り。海の透明度が高い。青色ガラスをはめこんだみたい。

すごい、すごい、とシャッターを切る東堂の側で、地元の人が崖にへばりついて、タラの芽をもいでいた。人間の食欲もすごい。

鳥取のジオパークを抜けて、漁師町の網代を再訪。強い風からお互いを守るようにぎゅうぎゅうに立つ家。小道が探検心をくすぐります。#民藝旅 #鳥取県 #網代 pic.twitter.com/wiDNhUtvdD

— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 12, 2019

(某水泳アニメの舞台だったので、ファンの方にはきっとお馴染みの景色)

(某水泳アニメの舞台だったので、ファンの方にはきっとお馴染みの景色)

(そのアニメを、帰宅後に3期分+映画2本、すべて見た。いい青春アニメだった。)

(そのアニメを、帰宅後に3期分+映画2本、すべて見た。いい青春アニメだった。)

港から風を遮るようにぎゅっと寄せて建てられた家

港から風を遮るようにぎゅっと寄せて建てられた家

家の軒先でさりげなく魚を干している。海街っぽさ満点。

家の軒先でさりげなく魚を干している。海街っぽさ満点。

建物は2階建、道は狭い。

建物は2階建、道は狭い。

家への通路も、狭くて、ちょっと薄暗くて、シャッターを切る手が止まらない。

家への通路も、狭くて、ちょっと薄暗くて、シャッターを切る手が止まらない。

風の強い漁師町独特の、建物の密集感。本当は、まだまだ見てもらいたい写真がある。でも、もうそろそろ民藝の話に戻ろうと思う。

カメラ好きな方、岩美町も素晴らしく写真映えします、ぜひ。

* * *

嘘みたいだろ。こいつ、ノルウェー産なんだぜ。道の駅にあったけど、まぁ、そういうこともあるさ。

嘘みたいだろ。こいつ、ノルウェー産なんだぜ。道の駅にあったけど、まぁ、そういうこともあるさ。

腹ごしらえして、いよいよ今日のメインの岩井窯を訪れた。

赤瓦に、白壁。伝統にそった外観。

赤瓦に、白壁。伝統にそった外観。

鳥取駅と、岩美町の観光案内所がオススメする「岩井窯」だ。

工房&ショップ、レストラン、参考館の3つの施設がある。

どれもスタイリッシュで、かっこいい。どこにも野暮ったさがない。

優しい番犬秋田くん。

優しい番犬秋田くん。

店内で、岩井窯が載った雑誌も読める。

店内で、岩井窯が載った雑誌も読める。

テーブルに広げられた雑誌の中に、気になる文章があった。

どういうものが民芸なの?

柳宗悦が見て美しいと評価し、集めたものが民芸です。柳の集めたものは、現在、日本民藝館に収蔵されているので、民藝館にある品々が、民芸。極論ですが、これがわかりやすい民芸の定義です。

カタン、と心に納得が落ちた。

日本民藝館に行った時、新しい展示品が見つけられなかった。

これはつまり、民藝品とは柳先生の「わたしの好きなものコレクション」。だから他人が勝手に追加できなかったからだと理解した。

新しい民藝品は、現れない。だって、柳先生はもういないから。

そして、民藝品は〇〇焼や、〇〇織りというカテゴリーではなくて、「柳先生が美しいと言ったもの、集めたもの」そのものであることを知った。柳先生が美しいといえば、民藝になるし、ダメだといえば民藝でない。随分、個人に寄った美学なんだなあ、と思った。

それでは、柳先生の亡き後、誰が民藝を導いているんだろう?

民藝が過去の日用品だけをさすなら、民藝館は博物館になってしまう。でも、柳先生は、著書の中で「民藝館は新作を準備する」ことが大切だと書いていた。

柳先生の教えの通り、新しい民藝を作る人や、柳先生の時代の品質を守り、作り続けている人は、いるのだろうか?

そして、柳先生が「民藝」と認めた工房で生まれた新しい製品は、柳先生亡き後「民藝品」と呼んでいいのか? それとも別の呼び方があるのか?

岩井窯のうつわは、ちょっと高い。

民藝の特性「廉価である(安い)」こと、には当てはまらない気がする。

でも、よくよく考えた。

100円ショップで有田焼が売っている時代、「廉価」っていくらくらいをさすんだろう?

「廉価」っていう感覚は、国や個人の経済状況によってバラバラだから、「廉価」であることを大切にする必要ってあまりないんじゃないかな。安さよりも、値段やブランディングで生き残って、代々受け継いだ技術や理念を継続できることの方が大切じゃないかな。時代の状況があまりにも違うから、80年前の定義に添い続けることは、難しいと思う。

柳先生は、職人が清く貧しく「聖貧」であることも、欲のない美しいものを作る理由だ、と本に書いていた。けれど、職人さんだって生活がかかってるんだからさ。個人的には、豊かに暮らしてほしい。

奮発して、牡丹柄の5寸皿を2枚買った。

奮発して、牡丹柄の5寸皿を2枚買った。

初代が牡丹柄のインスピレーションを得たという、李朝の掛け軸。

初代が牡丹柄のインスピレーションを得たという、李朝の掛け軸。

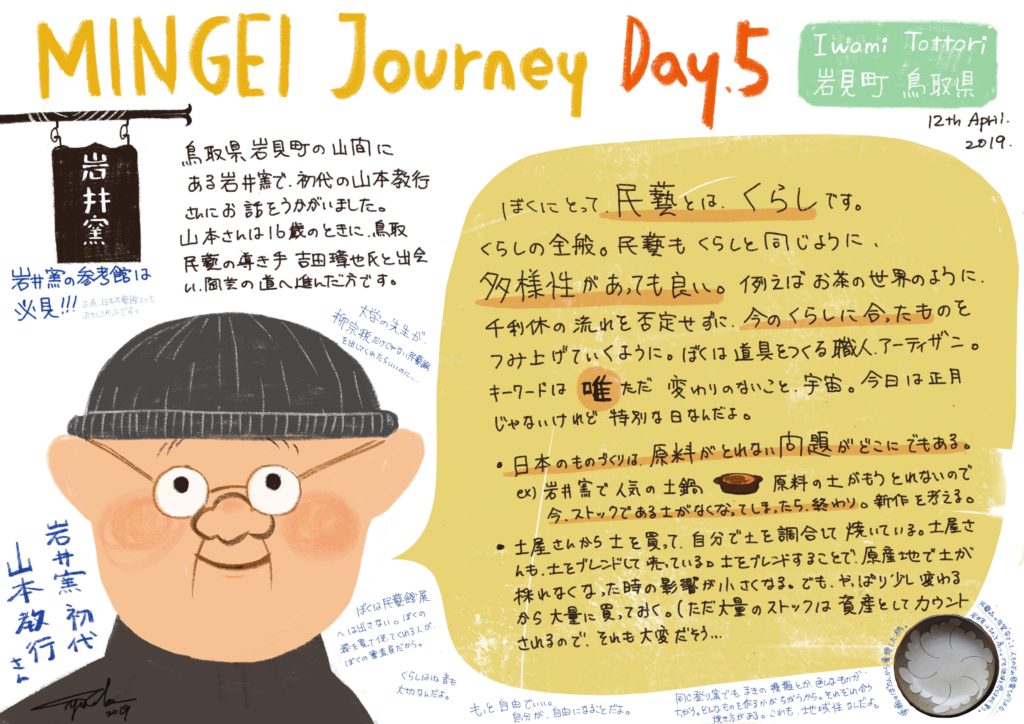

お会計をしている時、偶然、岩井窯の初代・山本教行さんが窯に帰ってきた。

どんぐりみたいな帽子に丸メガネ、艶々のお肌。声は高めで、朗らかに笑う。

職人さんが紹介してくださって、お話を伺うことができた。

(黄色の吹き出しの周りに、ちょっと大きく書きづらいことをメモしているので、拡大して読んでみてほしい。)

「民藝とは暮らし。多様性があってもいい。」

民藝の定義やら、柳先生の本やら、いろんなもので固まって緊張していた脳みそが、ぷるんとやわらかくなった言葉。

日本民藝館、職人、使い手、それぞれに民藝の捉え方がある。日用品が時代によって変わるのは当たり前。私たち消費者は、民藝から暮らしを美しくするヒントをもらって、心地よい自分の暮らしを生きればいいのかも。

岩井窯といえば、この耳付土鍋。東京のイベントではすぐに完売。

岩井窯といえば、この耳付土鍋。東京のイベントではすぐに完売。

人気の耳付土鍋も、いまストックしている土がなくなったら、生産終了。陶芸にも原料が足りない問題が起きている。開発や枯渇で、土が取れなくなっているらしい。

その土地の土じゃない。ブレンドして作られることもある現在のやきもの。

日本の手仕事ってなんだろう?

素材が日本産か。作る人が日本人か。作られた場所が日本か。

メイドインジャパン。私たちのものづくりは、いま、大切にしないと、多くが消えてしまうのではないか。いろいろな言葉と気持ちが頭を駆け巡って、耳から、鼻から、口から、溢れてしまいそうだった。

岩井窯といえば、この土鍋。東京のイベントでは数分で売り切れてしまうそう。市販の土鍋は90%ペタライトというセラミック材。料理をする人は、自然素材の土でできた土鍋は違う、とおっしゃるそうです。ネット販売していないので、欲しい方はぜひ、鳥取へ…! #岩井窯 #民藝旅 #鳥取県 pic.twitter.com/kK1XJ7vXK6

— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 12, 2019

* * *

岩美町の岩井窯にて。山本教行初代と偶然お会いして、民藝についての考えや、ご自身の職人としての思いを聞かせて頂いた。

民藝って、暮らしに寄り添う形と、哲学の形、2つに分かれているみたいだ。

「もっと自由になりなさい。」山本さんの言葉、どうやって伝えていこう。#民藝旅

— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 12, 2019

「よかったら、参考館を見ていってください。じゃあ。」

そう行って、山本さんは工房に戻られた。

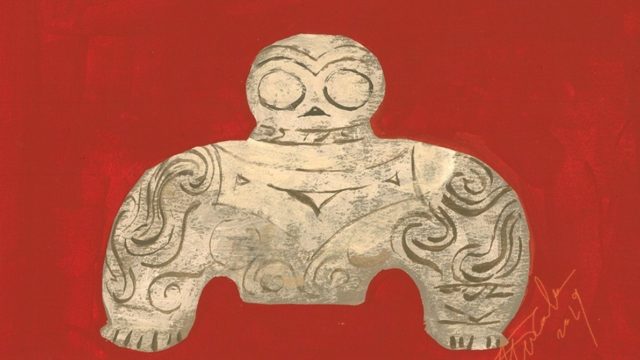

参考館とは、山本さんが作品制作のために集めた、刺激を受けた世界中の品々を参考資料を展示している場所だ。吹き抜けの二階建て。一階は天井が高くホールのようだ。

展示室は撮影不可。ならば!と鉛筆とノートを取り出した。

絵を描いていたら、心が静まってきた。

民藝は、いま、いくつかの道に別れているらしい。

どんな道に別れているのか、調べてみよう。人と会って、話を聞いて、確かめに行こう。

ページがいっぱいになったところで、鉛筆とノートをカバンにしまった。

今日はこの後、山を越えて瀬戸内海へと向かう。ロングドライブだ。

* * *

さて、今日もひとっぷろ。

中は広々、地元の人で賑わっていた。

中は広々、地元の人で賑わっていた。

岩井窯から数分で、岩井温泉に到着。

2018年温泉総選挙で「女子の部 第5位」に輝いた名湯。

入り口にアニメ男子の立て看板が立っている。ふむ、アニメの聖地巡礼で訪れた女の子たちが応援したのかな?

ちょっと斜めに見ていた岩井温泉。

しかし、入ってみてびっくり。湯の質がとてもいい。

https://twitter.com/todo_yu/status/1116606568852639749

湯からあがって、車に乗り込む。

からだじゅうが、湯たんぽになったみたいに、ぽっぽと温かい。

鳥取民藝美術館の田中さん曰く、次は岩井温泉の「岩井屋」にぜひ、とのこと。

麗しの岩美町。どうせなら、ここで一泊したかったな。そう思わせる、素敵な町。

* * *

明日は、愛媛県の女子高生と約束があるので、後ろ髪引かれながらナビに住所をセット。

鳥取から愛媛まで、380kmあるらしい。遠くない?!と、車の中でさけんだ。

行き当たりばったり、ドタバタ旅。きっと普通の人は、事前に工程を確認してから交通機関を選んだり、道順を決めるんだろうな。

日本地図をパッとみて、近いじゃん!瀬戸大橋を渡ってみたいな〜と、よく考えもせずに旅に出た無頓着な性格をもうそろそろ卒業したい。

兵庫県 佐用町の橋から。380kmくらいの車旅は初めて。いまは、半分、瀬戸大橋のたもとまで来ました。明るい瀬戸内海が見たいので、今日はここら辺で朝日を待ちます。 #民藝旅 #兵庫県 #佐用町 pic.twitter.com/GK11GD9UVa

— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 12, 2019

5時間ぐらいかけて瀬戸大橋のたもとまで到着。

マクドナルドで閉店時間まで書き物と、機械類の充電をして過ごした。

深夜23時、展望台あたりで車中泊しよう。

車を適当に走らせて、眺めが良さそうな、翌朝きっと爽やかであろう、高台へと向かった。

そして、また悲劇は起きる。

(問題 )

車中泊する場所を探して彷徨っているとき、城跡と廃墟ホテルに辿り着いたときの気持ちを140字で述べよ。 #民藝旅— 東堂 優 / Yu TODO #民藝旅 (@todo_yu) April 12, 2019

さてさて、明日は瀬戸内春景、愛媛県 松山市へと、旅は続きます。

お楽しみに!もじゃ!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

\SNSへのシェア、感想、とてもよろこびます/