\前回のおさらい/

鳥取のお医者さん、吉田璋也さんが「美による社会改革運動」という志のもと、「新作民藝運動」を昭和6年にはじめる。

吉田さんプロデュースの元、様々な手仕事の生活用品に指導が入り、鳥取のものづくりは発展。しかし、時代の流れとともに、木工など一部の手仕事の現状は厳しいものとなる…

* * *

3. これは民藝にはいる、はいらない? 民俗学と民藝のちがい

日用品でも民藝に入らないカテゴリーがあるのですか?

しかし、郷土玩具がすべて柳が認めるような美しさがあるのかというと、決してそうではなくて。やっぱり柳の目で見て「これは美しいんだ」ということを言ったものが民藝となったんです。

※後日引用文を掲載いたします※

大正の頃からは、郷土玩具をコレクションしてくという世界が始まるわけですよね。

それからもう1つ、同じ頃に何が始まるかというと、「民俗学」です。

しかし、民具は民藝と目的が違っています。

民具と民藝はどう違うかというと、視点がちがうのです。物だけを見ると同じものに見えるかもしれませんが、全く違う見方をしているわけです。

なぜ民具を調査するのかと言いますと、鎌倉時代や、江戸時代という歴史は、政治史や経済史出会って、民衆の歴史とは少し違うんですね。しかも、民衆の歴史は文字に残されないことが非常に多いのです。

ですから、民具などを調べることによって、日本の民衆の歴史を調べることが民俗学です。

そして、民俗学はだんだんと深化して、日本民族はどこからきたのか、という話にもなります。

民俗学とは、物から過去を調べていく実証学です。

ところが、柳のおこなった民藝というのは、美学です。

なにが美しいか、美しくないかという話なので、美学の世界なのです。

ものはかぶるかもしれないけれど、確かに、視点はまったく違います。

つまり、刃物や玩具だから入らないという、カテゴリーで分けられているわけじゃないのですね。あくまでも柳先生の美学。視点が全然違う話なんですね。

民藝運動の初期には、民家の方も少し手を出すのです。しかし、民家論にかかわる方達は建築の専門家が中心で、また民藝運動としては工芸という範疇から、柳もなかなか出ませんでした。ですから、建築や民家に関して、柳はあまり調べませんでした。

ただし、柳自身は建築のデザインをしています。

例えば、日本民藝館は柳と濱田によるものですし。一番最初の日本民藝館という名前で造られたのは、上野の国産品奨励博覧会で、開かれた昭和3年の民藝館。移築されて三国荘(みくにそう)という名前になりますけどね。

4. いま民藝を導く人は? 北欧と鳥取の生活美術

ところで、民藝のいまを導いている方というのは、いらっしゃるんですか?

うーん、今は新しくプロデュースしていくということは非常に難しくてですね。

工業デザイナーの柳宗理さんが、昭和31年ごろ鳥取で新作指導をおこないました。吉田璋也さんが、これからは民藝派の工業デザイナー達も、こういったデザイン運動に入ってこなくちゃいけないんだと、いうことを唱えています。それに応えるようなかたちで、柳宗悦さんの息子で工業デザイナーの宗理さんが鳥取へやってきて、デザインをしてくということがありました。

そして、1990年から2001年にかけて、柳宗理ディレクションによる、因州中井窯のシリーズというものが作られました。もうひとつは、出西窯です。これが、若い人たちの民藝ブームに火をつけたと言っても良いと思いますね。

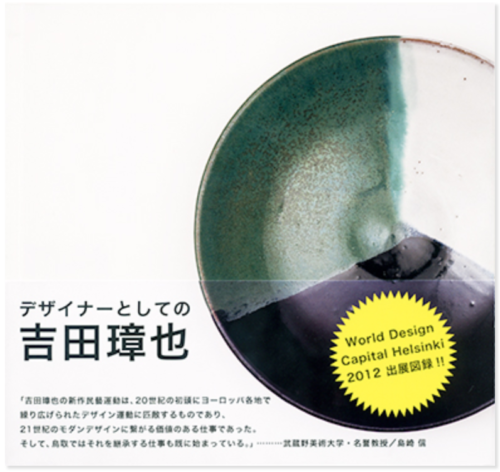

フィンランドで、2012年に、World Design Capitalという世界デザイン都市というプロジェクトがあり、その時の日本ブースは100平方メートルあったんです。それを全部、吉田璋也さんでやってくださいということになりました。

バーナード・リーチさんと富本憲吉さんが、日本でArts and Crafts運動のようなことを起こしました。そして、バーナード・リーチさん自身が言っています。「自分たちがやったArts and Craftsが民藝として日本に大きく花開いているのに驚いていた」という趣旨の文章で。

柳さんはArts and Crafts運動と一線を画して、私は関係ないという言い方をしています。しかし実際には、柳はそれから影響を受けたのであろうと。

柳の民藝運動は日本のArts and Crafts運動だといって良いと思います。そのことについて、私も論文を書いています。

5. 民藝に興味がある人にオススメする「はじめの一冊」

「これ、ちょっと読んでみたらどう?」っておススメするとしたら、どんな本がオススメですか?

いまの民藝について、こういうふうに作られていますよっていう。かつての民藝についてではなくて。

そして、鳥取のいまは、イラストレーターの安西水丸さんが書いた本。安西さんの目で見た民藝ですね。これがわかりやすいかと。

6. 地方性の消滅と流通

そもそも柳の収集したものが、なぜ、明治の中頃までのものなのか。

鉄道ができるんですよ。日本に鉄道網が完全にできて、物流が始まったのです。

外産地のものっていうのは、値段も安かったり。大量生産をしていますから。地域の手仕事というものが淘汰されていくんですね。

さらに現在はグローバル化していき、ベトナムやタイで作った家具などが、日本に溢れているわけですよ。

ただ、やっぱり、地域性というものを大事にしていかないと。グローバルなものばかりではダメですよ。

7. 鳥取民藝美術館の使命、役割とは

それはどんなものかっていうとね、それは、きっと、とても100円ショップで買えるようなものじゃなくて、いや。100円ショップの中に、実はあるのかもしれない。そういったものを見分ける目を、この民藝美術館のものを見て養ってもらうということが1番の大きな役割ですし。

実際に買って、使ってもらえるように…

* * *

(モダニズムと民藝については今回割愛します。)

* * *

8. 君は、ここを見たのか。

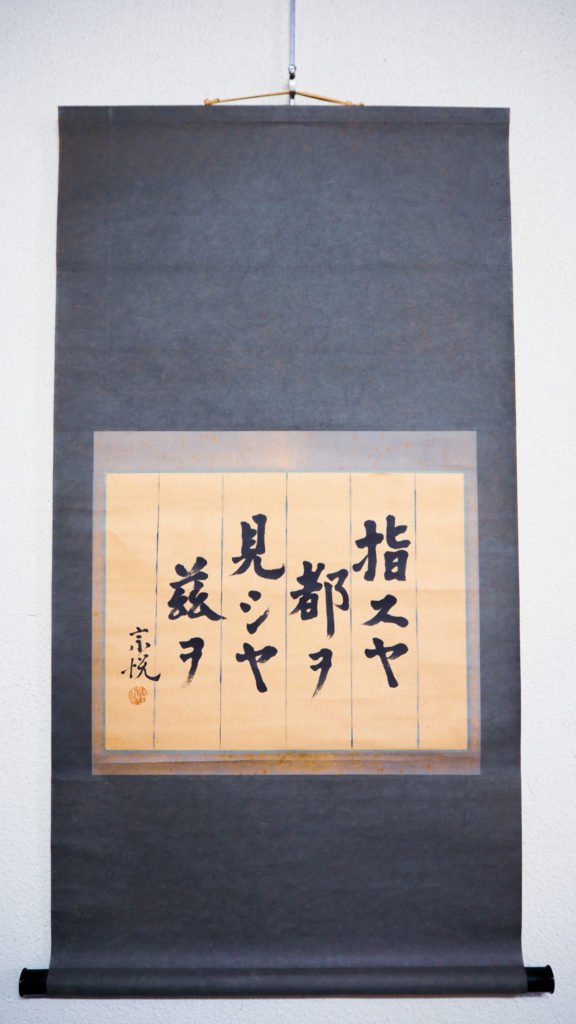

人はね、都の方向を目指して行こうとするわけです。

けれども、都というのはどういう意味か。例えば、浄土とは何か、とか幸せとは何かとか。そういうね、都を指そうとする。悟りとは何か。仏の道とはなにか。

しかしね、悟ろうと思えば思うほど、悟りはどんどん遠のいていくし、浄土も遠のいていく。思えば、思うほど。そうではないだろう。見しや茲を、ここをみたのかという

そして璋也さんは、「見しや茲を」にもう一つ、別の解釈をするわけです。

京都にあるものや雅なものもいいけれど、地元鳥取にこんないいものがあるのに、見たのかと。だからね、もっと広く言えば、日本を見たのかという話になるわけでしょう。

だから作り手にとって言えば、地域にあるものを見て、地域の特徴を活かしながらデザインして製品として作っていく。

2階に璋也さんが蒐集したものの展示と、「民藝入門」という本がありますから。璋也さんが自分が蒐集したコレクションをわかりやすくまとめた本です。

* * *

鳥取民藝美術館 常務理事の木谷様、お忙しい中、貴重なお時間とお話をいただきありがとうございました。

次回、#民藝旅 vol.1 山陰・愛媛編 まとめです。お楽しみに!

\いつも温かい応援ありがとうございます/